暑假已接近尾声,你的学习计划进展如何呢?后台收到不少同学的留言,字里行间满是困惑与无奈:“本想着暑假好好努力逆袭,结果每天都睡到中午,书翻了3页就忍不住想刷手机”“专升本的单词背了又忘,越背越焦虑,最后干脆就摆烂了”“看到别人晒备考进度,我连打开课本的勇气都没有”……

其实,暑假学习动力不足,并非是你“不够自律”,而是没有摸清大脑的“动力规律”。今天,我们就从心理学的角度,帮你找到“想学习”的开关,尤其适合正在准备专升本、技能考证的同学。

一、“学不进去” 的 3 个心理学真相,你中了哪条?

先别急着责怪自己“懒”,很多时候,动力不足是大脑在进行“自我保护”

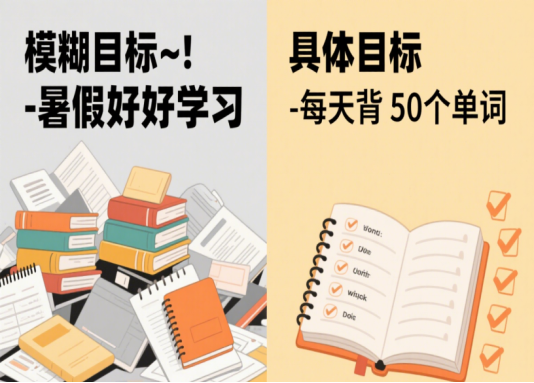

01 目标太“空”:大脑对“模糊指令”自动弃权

“暑假要好好学习”“专升本要考高分”,这些目标听起来很励志,但在大脑中,就和“明天要变有钱”一样,属于“无法执行的模糊指令”。心理学的“目标设定理论”指出:具体、可衡量的目标才能激活行动力。比如“每天背50个单词”就比“这个暑假要背单词”有效的多,因为大脑能清晰地判断“该做什么”“有没有做到”。

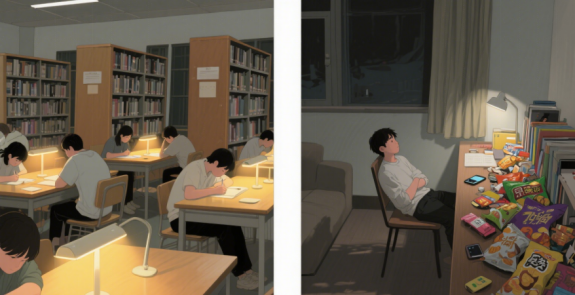

02 拖延背后:不是不想做,是“畏难情绪”在挡路

你有没有过这样的经历:明明知道该写作业、复习功课,却忍不住刷手机,刷完之后又陷入深深的自责?这并不是“自制力差”,而是“情绪启动效应”在发挥作用——大脑会优先回避让自己感到压力的事情。专升本的知识点难度大,技能考证要练习的题目多,一想到“要花很多时间还可能学不会”,大脑就会自动切换到“刷视频、吃零食”等轻松模式。就像身边准备考计算机二级的同学,每次一想到要面对那些复杂的操作题,就觉得头疼,于是就拖着不练,结果越拖越慌。

03孤独感消耗:一个人学习,动力更容易“熄火”

暑假里,没有同学一起学习,家里也没人监督,很多同学会觉得“学不学都没人知道”。社会心理学的“社会促进效应”告诉我们:他人在场(哪怕只是“潜在的关注”)会提升任务投入度。这也是为什么在图书馆比在家学得更专注,因为隐形的“社会监督”能帮助我们对抗惰性。

二、3个“动力激活术”,从“不想学”到“停不下来”

针对暑假学习的痛点,分享3个经过心理学验证的实操方法,尤其适合专升本、考证党。

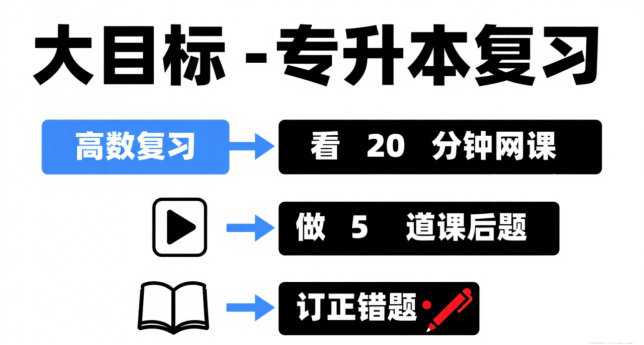

01 用“微目标分解法”,给大脑“搭梯子”

把大目标拆成“踮脚就能完成”的小任务,比如:原目标“今天复习高数”→拆成“看1节网课(20分钟)+做5道课后题”;原目标“准备英语四级”→拆成“背10个高频词+做1篇阅读理解”。“微小目标”能降低大脑的“畏难阈值”,就像爬楼梯时,盯着“下一级台阶”比盯着“楼顶”更容易迈开脚步。完成后在本子上打个勾,积累的“成就感”会反过来增强动力,这就是心理学的“累积效应”。

、

、

02 给学习“加情绪buff”,让大脑爱上“做事的感觉”

大脑对“快乐”的记忆比对“痛苦”更深刻,想让自己主动学习,关键是“让学习和愉悦感绑定”。可通过即时奖励法:每完成1个小目标,给自己1个“即时反馈”。比如背完单词后看10分钟短视频,做完一套题后吃块喜欢的水果。心理学的“操作性条件反射”显示:行为+奖励的重复,会让大脑逐渐把“学习”和“快乐”关联起来。

03 用“社会联结”对抗孤独:给学习找个“伴”

一个人学不进去时,不妨“借力”,比如加入“专升本打卡群”,每天在群里发学习进度,比如“今天刷了20道高数题”,利用“社会认同效应”,看到别人在学,自己也会更有动力;和朋友做“远程监督”,比如和室友约定“每天晚上8点互相发学习照片”,不用视频连线,单纯的“被关注感”就能提升50%的坚持率;哪怕是“假装有人监督”,在书桌前放一张写着“今天的任务完成了吗?”的便签,也能激活大脑的“自我监控意识”。

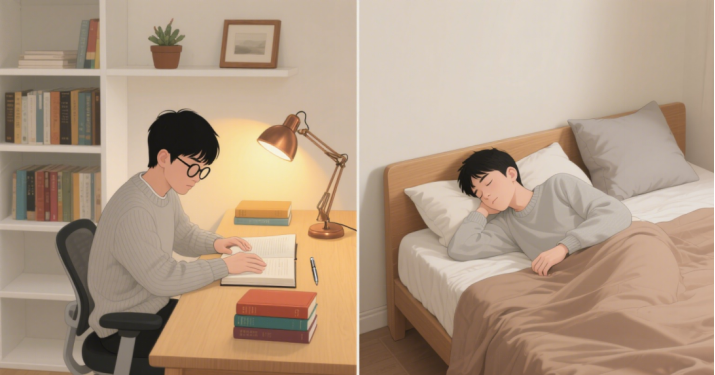

三、给专升本/考证党的“专属提醒”:允许自己“偶尔慢下来”

准备升学、考证的同学,很容易陷入“一天不学就焦虑”的怪圈。但心理学的“资源保存理论”告诉我们:持续消耗而不补充,动力会像手机电池一样彻底耗尽。

每周留1天“弹性休息日”,不用完全放弃学习,但可以只做轻松的任务,比如整理笔记、看知识点思维导图,让大脑喘口气。遇到“学不进去”的时刻,别逼自己硬扛,试试“5分钟转移法”,离开书桌,去倒杯水、站在窗边看5分钟云,回来后往往会有新状态。